|

|

|

|

"Riccoldo di Pennino da Monte di Croce (o Montedicroce)" "Riccoldo da Monte di Croce (o Montedicroce)" brevemente "Riccoldo da Firenze", perché trasferitosi in città, e perché filius del convento fiorentino ■ ... e sua grafia! = le ultime tre righe in basso in questa riproduzione:

| |

|

|

D'accordo!, elementi antroponimici non comunissimi, di non facile gestione. Molti (e remoti!) studiosi del frate fiorentino (OP 1267, † 1320) ancora fluttuano tra antiche e moderne tradizioni compilatorie. Ma ricerche e testimonianze locali permettono di fissare con esattezza le componenti onomastiche e i loro rapporti sintattici: "Riccoldo di Pennino da Monte di Croce"

|

|

|

|

|

Renzo Nelli,

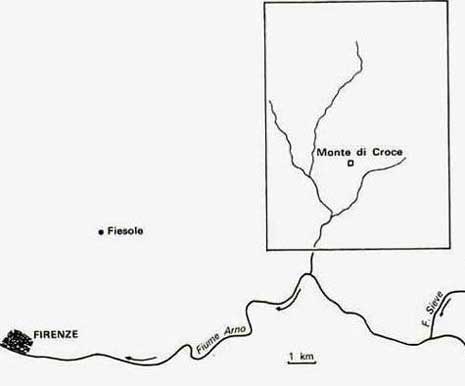

Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Cartina di p. 138:

MATTEO PALMIERI, Ricordi fiscali (1427-1474), a c. di E. Conti. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1983, pp. XXIV-358. I Ricordi sono un libro personale in cui il Palmieri nel corso di 47 anni annota quasi giornalmente le denunce fiscali presentate per i catasti, seguite dal numero dei coefficienti d'imposta pagati, la contabilità dei titoli del debito pubblico, le somme pagate in prestiti forzosi e altre imposte, ricordi familiari e personali. Con la perizia del maestro, Elio Conti pubblica il testo e ne illustra l'importanza per seguire la politica fiscale di Firenze. Oltre all'Indice dei nomi di luogo e di persona (esemplare per il trattamento dell'onomastica) segnalo il Glossario (pp. 281-332), che fissa con breve lucidità uso e significato dei termini tecnici dell'amministrazione e del sistema fiscale. La recente e precoce scomparsa dal prof. Elio Conti [n. 1925, † apr. 1986] aggiunge un sentimento di tristezza al piacere della lettura del suo ultimo lavoro. A chi ne seguì i corsi nella cattedra di Storia medievale dell'Università di Firenze insegnò a diffidare delle ricostruzioni storiografiche d'ampio braccio condotte esclusivamente su testimonianze letterarie, svelò le astuzie del documento diplomatico di natura economica o commerciale, indicò l'accesso ai reali processi formativi della società fiorentina quando (e tramite) il documento letterario li dissimuli o quello diplomatico li contraffaccia. Comunicò allo studente soprattutto il gusto alla ricerca diretta e al lavoro intenso. All'esorbitante programma d'un seminario annuale lo studente accedeva, dopo le prime renitenze, con la passione del novizio. La cortesia discreta del maestro rendeva più tenace nel discepolo il sotterraneo vincolo di simpatia. E. P., recensione in «Memorie domenicane» 17 (1986) 312-313. Nelli, Signoria ecclesiastica ■ Nel 1227 i discendenti di Guido Guerra ( † 1214) dei conti Guidi vendono al vescovo fiorentino il «castellare Montis de Cruce, et Montem de Cruce et eius curiam et districtum» (p. 17): ossia - e si noti - il distrutto castello (= castellare) Monte di Croce, nonché Monte di Croce con sua corte (possedimenti terrieri) e distretto. Il castello era in cima a una collina presso Fornello, mt 442 sopra il livello del mare, abbattuto dai fiorentini nel 1154, pochi resti ancora visibili. Corte e distretto Monte di Croce diventano signoria fondiaria vescovile [titolo "arcivescovile" della sede fiorentina solo dal 1419], governata tramite un podestà cittadino nominato dal vescovo e suoi subordinati funzionari (pp. 22-24). Il comune fiorentino, in sintonia con la politica di penetrazione e di controllo del contado, contribuisce alle spese vescovili per l'acquisto (pp. 6-7). Il minuzioso lavoro storico del Nelli (pp. 1-160) descrive e analizza, prevalentemtente da fonti archivistiche inesplorate, le vicende della gestione amministrativa di questa signoria terriera dal 1227 al 1320 circa, arco di tempo che segna transizione da tenimenti a stampo feudale a quelli a conduzione della borghesia cittadina. Fonte precipua il famoso Bullettone dell' Archivio della Curia Arcivescovile di Firenze (ma qui si dice «conservato nell' Arch. di Stato di Firenze», p. 9 - un lapsus?). ■ La signoria fondiaria di Monte di Croce comprendeva i territori: dalla parrocchia di Lubaco a quella di Galiga passando per Santa Brigida, da quella di Aceraia a quella delle Sieci, passando per Fornello e Doccia (oggi tutto territorio del comune di Pontassieve); terre a coltura prevalentemente cerealicola, o vineate, terre boschive, terre sode (p. 20, e cartina a p. 139). Il tutto pressappoco confinabile in un pentagono irregolare di circa 26 km quadrati di superficie (p. 20). In dicembre 1227 erano 200 gli "uomini" (adulti tra 15 e 70 anni) di Monte di Croce che giurano fedeltà al podestà di nomina vescovile; in gennaio 1231 erano 194; in marzo 1257 erano 197 (pp. XIII n. 12, 121). ■ Entro tali confini esistevano anche terreni di proprietà non vescovile, che tessevano intensi rapporti con la città (pp. 27-35). Il popolo (parrocchia) San Pier Maggiore compare di frequente come sponda cittadina al movimento d'immigrazione urbana. La concessione di terre aveva generalmente carattere perpetuo, il concessionario pagava in prodotti, quasi sempre in grano, a canone pressoché immutabile (pp. 39-40, 50). ■ Tutti gli abitanti della signoria Monte di Croce erano detti fideles; e fideles erano detti (in concorrenza con coloni) anche i concessionari di terreni in coltura, per i quali però non correva l'obbligo contrattuale di residenza abitativa in loco (pp. 55-56, 60). Risultano pertanto affittuari anche residenti in Firenze, taluni forse immigrati da Monte di Croce (pp. 74-75). ■ In appendice (pp. 127-160) indice dei toponimi, dei nomi di persona (Ricchus ricorre più volte, p. 157) e di luogo.

→https://www.academia.edu/2257000/

→https://www.academia.edu/26559764/

Note di commento Monte di Croce non compare

mai con qualifica di

pieve o di populus=parrocchia. Non compare in: documentazione raccolta dal Nelli e da

me; L'intervento militare di Firenze del 1154 equivale a distruzione del castello o nucleo fortificato di Monte di Croce (nel territorio del popolo Santa Maria a Fornello, dioc. Firenze), base di controllo del feudo dei conti Guidi. Permane la signoria terriera Monte di Croce, proprietà del vescovo fiorentino a partire dal 1227, geograficamente comprensiva di talune pievi e popoli a cavallo delle diocesi Fiesole (Santa Brigida, ad esempio) e Firenze (pieve Sant'Andrea a Doccia, e parrocchie d'altre pievi). Risulta dunque che nel Due e Trecento (secoli che c'interessano) Monte di Croce denota primariamente la signoria terriera (e suoi territori) appartenente al vescovado fiorentino. Si noti il lessico notarile nel caso: «populi Sancte Bride de Monte di Croce» (ASF, Notar. antecos. 2440, f. 28r: 10.XII.1300): non abbiamo che intendere "appartenente al popolo=parrocchia Santa Brigida, nel piviere San Martino a Lubaco (dioc. Fiesole), territorio della signoria Monte di Croce". Come per un terreno o un fitto si poteva dire indistintamente che fosse "posto in Monte di Croce" (Nelli, Signoria 14 n. 33, 107 ultimo rigo) o "pro affictu Montis Crucis" (p. 118, anno 1356) quando fossero impertinenti ulteriori delimitazioni territoriali, parimenti di qualcuno si poteva dire che fosse "da Monte di Croce" («quidam homines de Monte de Cruce», p. 106), originario cioè o proveniente da qualsiasi insediamento villa o popolo dentro i confini della signoria fondiaria Monte di Croce. Emilio Panella, aprile 2006

→https://www.academia.edu/26559764/

|

|

|

|

|

|

Liber peregrinationis (Firenze 1299-1300) | |

|

Ad nationes orientales (Firenze 1300) | |

|

aggiornamenti | conosceva Dante il Contra legem di Riccoldo? | Image of the Prophet |

"da Monte di Croce" =

"originario

di Monte di Croce". "

"da Monte di Croce" =

"originario

di Monte di Croce". "